全国100店舗にのぼるシェア型書店の生態系を探るー「本のある場所研究会」メルマガ#2

こんにちは。本のある場所研究会です。昨年は研究会のイベントへのご参加やアンケート調査へのご協力など、ありがとうございました。

「本のある場所研究会」という名の通り、書店に限らず本に関わる多様な場や活動を追っていきたいと思いますが、昨年に引き続き、急増する「シェア型書店」の実態調査、担い手たちが学び支え合えるゆるやかなネットワークづくりを中心に取り組んでいきます。

このtheLetterでのメールマガジンは結局1通しか配信できませんでしたが、今年はもう少しがんばります……。というわけで、2025年はじめのお便りです。ぜひご感想やリクエストをお聞かせください。

目次:

-

イベント:2/8(土)第1回シェア型書店・棚主会議

-

コラム:全国100店舗にのぼるシェア型書店の生態系を探るー2025年の研究会活動

-

インタビュー:神保町PASSAGE由井緑郎さんが展開する、棚貸し書店システムSOLIDA(『イコール』最新4号掲載)

-

対談動画:「きんじょの本棚」金城みゆきさんと考える、「シェア×本」の今

-

お知らせ:「本のある場所」に関わる活動やコンテンツをご紹介

(執筆:鈴木悠平)

イベント:2/8(土)第1回シェア型書店・棚主会議

今年最初の研究会イベントのお知らせです。名付けて、「第1回 シェア型書店・棚主会議」(第2回が開催されるかは今回の評判次第…笑)

一口に「シェア型書店」といっても、お店の規模や運営方法、立地や地域の文化、オーナーと棚主のコミュニケーションや役割分担、棚の大きさや棚の利用料もさまざまです。

どんなきっかけでシェア型書店を知り、何を目的に棚を借りたか、実際にやってみてどうだったか、棚主さん一人ひとりの経験もまた、多様だと思います。

選書や仕入れ、棚での商品陳列やポップ、チラシづくり、Webでの情報発信、イベント企画、お客さんとの日々のコミュニケーションなどなど…自分なりに考えてやってみてはいるものの、これでいいんだろうか?他の棚主さんはどうしているんだろうか?と悩みを抱えている方もおられると思います。

同じお店の棚主同士での交流・相談はできるけれど、他のお店、他の地域の様子を知る機会はなかなかない、という声もよく聞きます(近隣に他のシェア型書店がなく、他店舗を訪ねていくのが難しいという方も少なくないはずです)。

そこで、店舗、地域を越えて、全国の棚主さんがお互いの取り組みや悩みをシェアし、学び合う場を開いてみたいと思います。ぜひ、みなさんの声をお聞かせください。

イベント概要

日時:2025年2月8日(土)10:00~12:00

場所:Zoom配信(アーカイブあり)

主催:本のある場所研究会

会費:シェア型書店の棚主さんは500円、その他の立場の方はオブザーバー参加1000円

内容:参加棚主さんの棚紹介リレー(スライド1枚)、棚主としての悩み、工夫、使っているサービス等のシェア、研究会からのシェア型書店調査報告 など

イベントの参加方法について

今回のイベントは、シェア型書店の「棚主」さんがなるべく参加しやすく、またお話しやすい場にしたいと考えています。

シェア型書店の棚主さんは500円、その他の立場の方はオブザーバー参加という位置づけで1000円と、チケット種別・金額を分けて販売します。

当日の司会進行でも、なるべく棚主の方が多くお話ができるように時間配分しますが、立場によらず自由に発言いただける全体ディスカッションの時間も設ける予定です。チャット欄の書き込みは随時歓迎です。

現役棚主さんはもちろん、これから棚主になってみたいという方、シェア型書店のオーナーさん、自分たちの書籍を販売してくれる棚主さんを探している著者・出版社の方、その他、シェア型書店を含む書店・出版の未来に関心のある方など、どなたもお気軽にご参加ください。

お申し込み方法

Peatixでチケットをご購入ください。

チケット購入いただいた方全員にイベントのZoomレコーディングを共有します。

予定が合わず、当日参加できないという方も、アーカイブ視聴希望の方はチケットをお買い求めください(当日参加、アーカイブ視聴いずれもチケット種別、金額は同じです)。

2024年の研究会の主催・登壇イベント:

5月30日 第一回シェア書店研究会

10月24日 シェア型書店を「ブーム」で終わらせないために―苦労と知恵を分かち合う合同研究会

11月7日 書店減少は書籍流通革命の始まりか?~急増するシェア書店全国調査結果発表~

11月21日 知研セミナー11月 本のある場所〜急増するシェア型書店の可能性〜

12月29日 物書きのための「小商い」の技法 〜軽出版・直取引・シェア型書店を事例に〜

コラム:全国100店舗にのぼるシェア型書店の生態系を探るー2025年の研究会活動

シェア型書店の新規開店が続いた2024年、全国で100店舗にのぼる数に

昨年5月にシェア型書店実態調査をスタートしてから、Googleスプレッドシートとnoteで全国のシェア型書店リストを作成し、公開・更新しています。

1月9日に最終更新したこちらのnoteでは、全国96店舗をリストアップしています。

これは、Googleアラートでキーワード登録してのニュース配信、XなどのSNSタイムライン、研究会メンバーやシェア型書店関係者さんからの情報提供などから取得できた開店情報を主な情報源としたものです。ネット上に積極的に情報公開・発信をしていないシェア型書店もあることでしょうし、既存の書店やオフィスの一角を部分的にシェア棚として運用するという事例も出てきていますから、規模の大小や形態のバリエーションはあれど、「シェア型書店」の実数はすでに100店舗を超えていてもおかしくはありません。

現時点ではやはり東京に集中していますが(観測31店舗)、1店舗以上の開店が確認された都道府県が29あり、全国各地に広がっていることが感じられます。

過去にシェア型書店の定量調査を行った媒体に『週刊エコノミスト』の記事があり、そちらでは2021年末で約40店舗との推計でした。当研究会が雑誌『イコール』2号の特集で調査報告をした2024年6月末時点で68店舗、上述の通り2025年1月時点で96店舗が数えられていますから、この3年で2倍以上に店舗数が増えたことがわかります。

2024年に公開した研究会調査報告:

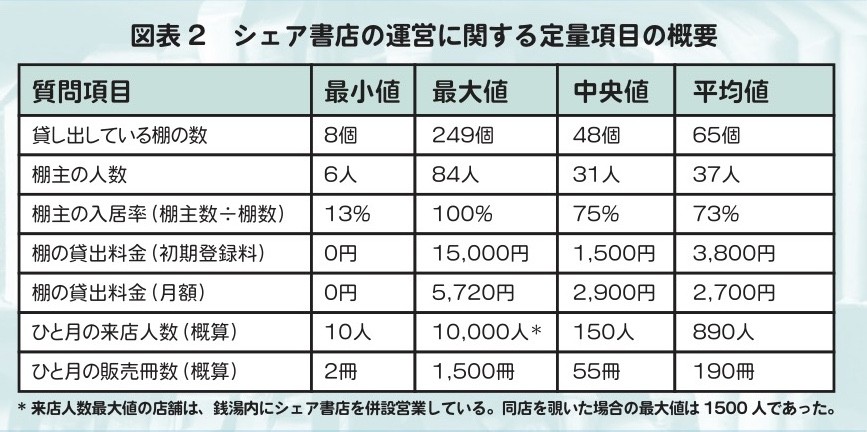

全国100店舗のシェア型書店には、それぞれに棚主さんがいます。店舗ごとに貸し出している棚の数やサイズ、棚主さんの人数はまちまちですが、少なく見積もっても優に1000人を超えると思われます。

オーナーさん・棚主さんの情報発信を通して、あるいは偶然通りかかって来店してくれたお客さんたち。まだ来店してはいないけれど将来お客さんになってくれるかもしれない本好きの人たちや同じ町で暮らす人たち。シェア型書店に注目し、自分たちがつくった本やグッズを扱ってほしいと思っている著者や出版社の人たち、小規模店舗向けの取次や運営支援サービスを提供するBtoBの事業者、ローカルメディアなどなど……それぞれの店舗、それぞれの地域に、シェア型書店の「関係人口」と言える人たちがいるはずです。シェア型書店という場所で、人と本がどのように関わっているのか、みなさんのお店を訪ねたり、インタビューをさせてもらったりしながら、研究会でも考えていきたいと思っています。

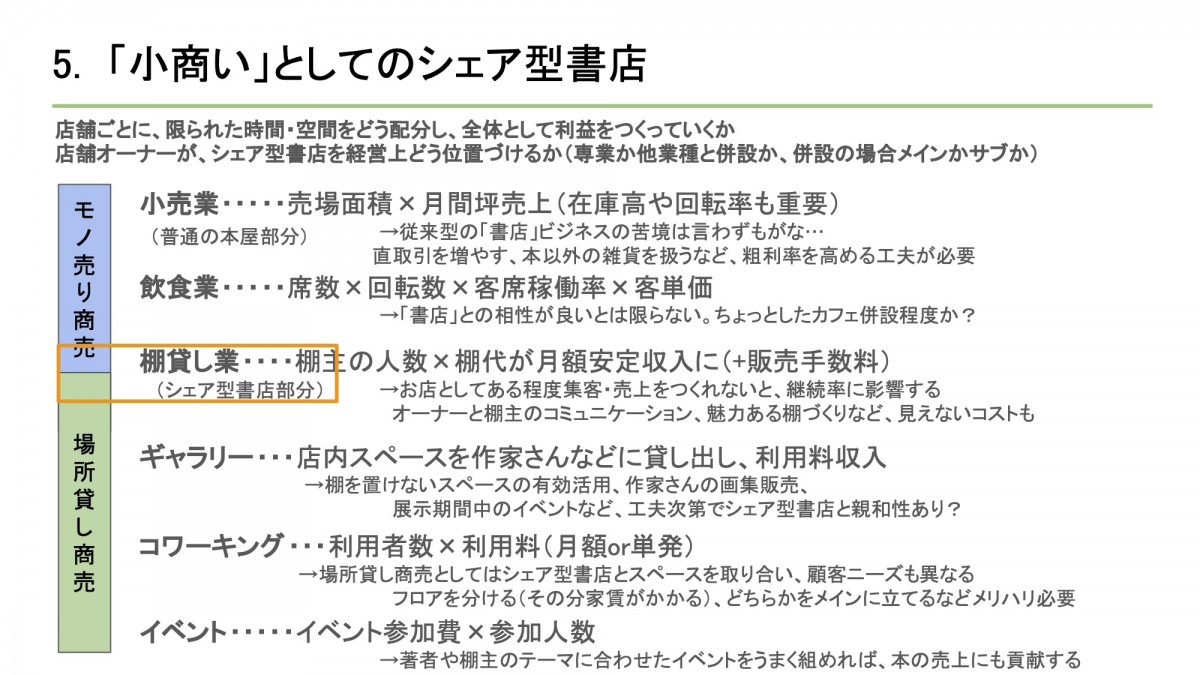

持続可能なシェア型書店運営とは

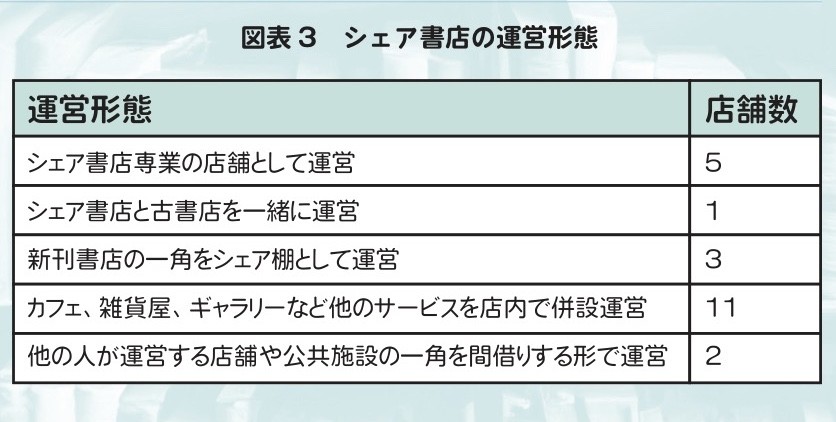

「書店」と呼ばれるものの、「シェア型書店」は従来の「書店」と商品の仕入れ方法もビジネスモデルも異なります。さらに言えば、一口に「シェア型書店」といっても運営形態や、店舗・事業における「本」の位置づけ・比重もさまざまです。

お店のコンセプトによって、運営形態によって、地域の文化や人口・経済状況によって、商売としての収支のつくり方も変わってきます。数が増えてきたとはいえ、まだまだ新しい業態であるシェア型書店、オーナーさんも棚主さんも、それぞれに試行錯誤されていることと思います。

昨年はオーナーさんへのアンケートによる定量調査が中心でしたが、今年の研究会活動では、地域や運営方法のちがいも踏まえた質的な調査を進めたいと考えています。

引き続き、記事やイベント等で情報発信をしながら、シェア型書店にまつわる知見や事例をまとめていき、最終的にはそれらを一冊の「シェア型書店本」という形でみなさんにお届けしたい……というのが2025年の目標です。今年も、みなさんの声を聞かせていただければ幸いです。

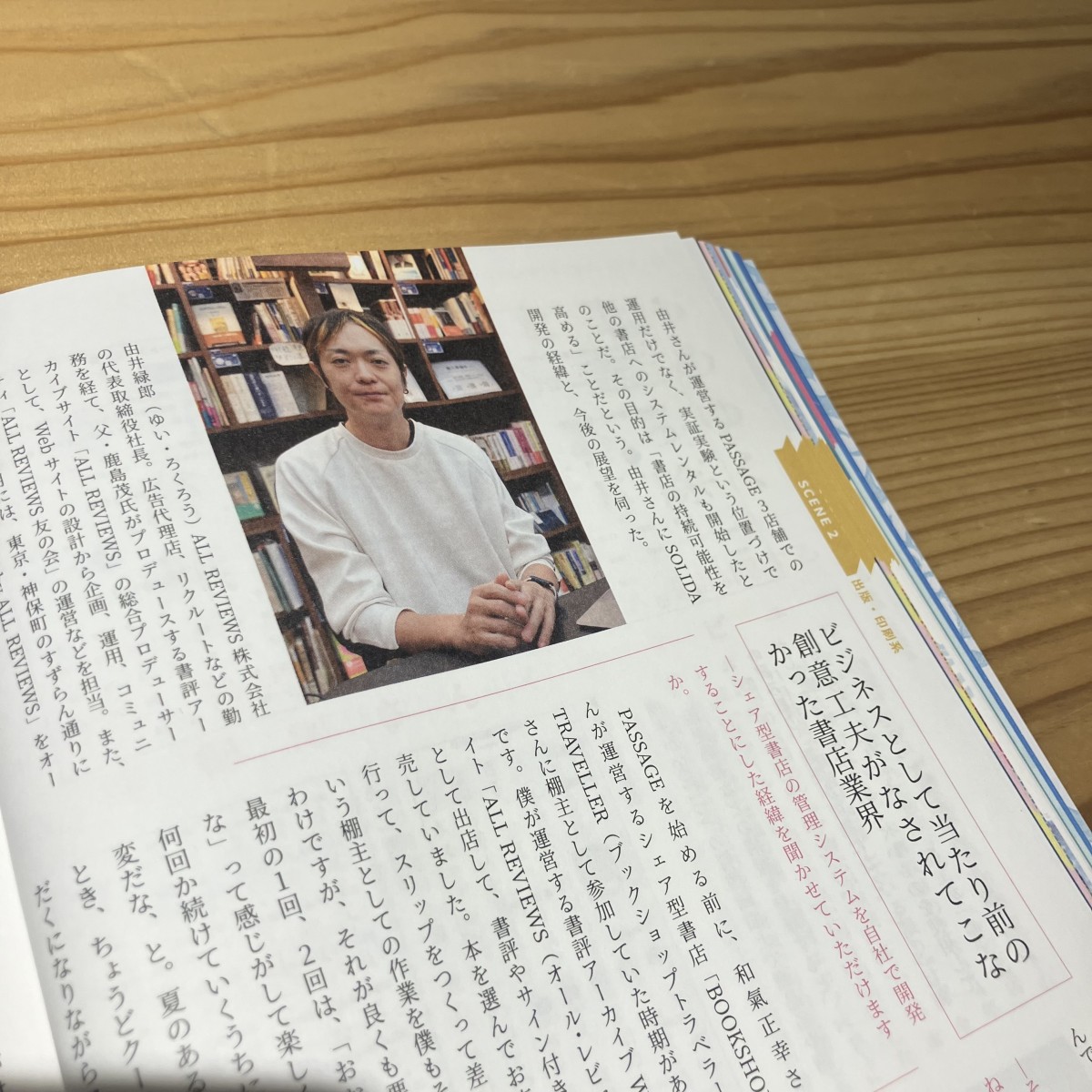

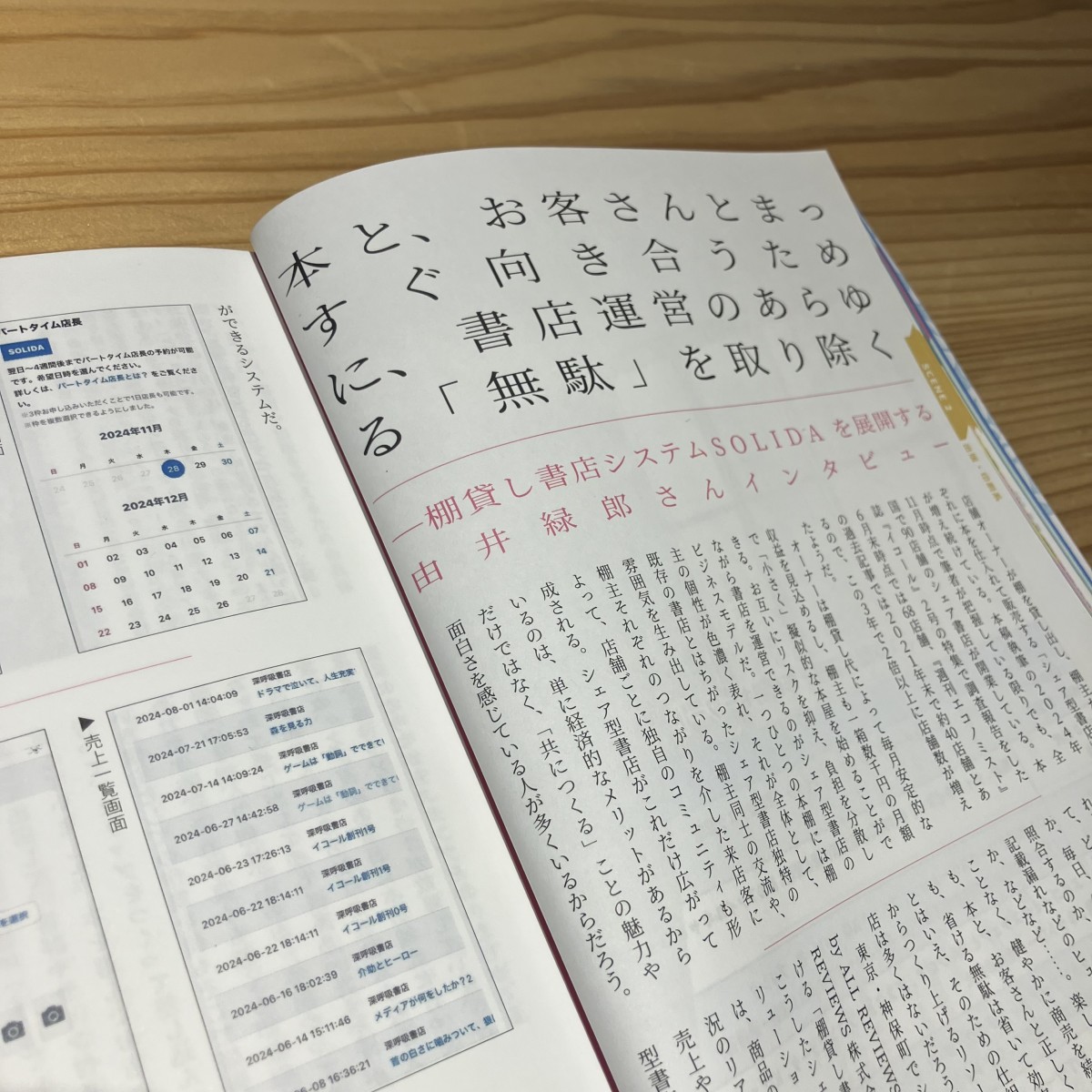

インタビュー:神保町PASSAGE由井緑郎さんが展開する、棚貸し書店システムSOLIDA(『イコール』最新4号掲載)

神保町のシェア型書店「PASSAGE」の由井緑郎さんインタビュー記事を執筆しました。橘川幸夫責任編集の雑誌『イコール』最新4号に掲載しています。

本と、お客さんとまっすぐ向き合うために、書店運営のあらゆる「無駄」を取り除く―棚貸し書店システムSOLIDAを展開する由井緑郎さんインタビュー

PASSAGEで開発・運用する棚貸しシステムSOLIDAを中心に、シェア型書店経営の裏側をお話いただきました。

本の街・神保町にフランス文学者・鹿島茂の息子が起業した、著名人も多く出店する話題のシェア型書店―メディアでの華やかな描かれ方の裏側には、文字通り四六時中書店のことを考え、泥臭くもがき続けている一人の経営者の姿がありました。

自分たちでシェア型書店を運営しながら、現場でのありとあらゆる動きに合わせて磨き上げられたSOLIDAのシステムは、「本のある場所」をつくり守ろうとする他の担い手たちにとっても、事業を続けていく上での希望や支えになってくれるはずです。現在、棚貸し書店システムSOLIDAは他店舗への提供を試験的に進めているとのこと。

ご関心のある方はPASSAGEのWebサイトから問い合わせてみてください。

インタビュー掲載誌『イコール』4号は、各地のシェア型書店に出店している「深呼吸書店」、Amazon、その他一般書店でお買い求めいただけます。

対談動画:「きんじょの本棚」金城みゆきさんと考える、「シェア×本」の今

昨年11月にパシフィコ横浜で開催された「図書館総合展」カーリルブースの一角で、本のある場所研究会の鈴木と、「きんじょの本棚」の金城みゆきさんで対談をしました。撮影、編集は「すべての本棚を図書館に」リブライズの地藏真作さんです。

「きんじょの本棚」は本棚が設置してある場所でなら、どこで借りて、どこで返してもいい“まちの本棚”です。サイトをみると、全国260人以上の方がこの企画に参加されていることがわかります。シェア型書店とは違い本の販売を目的としておらず、この指とまれ形式で、ゆるやかに広がっている活動です。

同じ「シェア×本」でも共通点、相違点があり、金城さんとの対談を通して、改めてシェア型書店の特徴や課題、可能性が見えてきた気がします。

図書館総合展当日、その場の思いつきで収録した対談です。即席感も含めてお楽しみください(動画は30分弱です)。

お知らせ

「本のある場所」に関わる活動やコンテンツをご紹介します。theLetter読者のみなさまも、「本」にまつわるご自身の活動、イベント、著書などお知らせしたいことがあればご連絡ください。次号のメルマガでご紹介します。

本の町は、アマゾンより強い──出版論エッセイ集 破船房・仲俣暁生さん新刊

昨年末のイベントでご一緒した仲俣暁生さんの「軽出版」本新刊です。

日本全国で書店が減少し続けた2010年代から2020年代にかけて、独立ウェブメディアの『マガジン航』やリトルマガジンに発表した「出版」「書店」「メディア」をめぐるエッセイを精選収録。先行発売した『もなかと羊羹』の前史にあたる時期のエピソードが掲載されています。本と人との関係を根底から考え直すヒントに満ちた、「行動する人」のための小冊子。(B6判・無線綴じ 64ページ)

高円寺 本の街商店会

全国的に町の本屋が減少しているなか、東京・高円寺では逆に本屋が増えているとのこと。昨年、本を通した街づくりに関わる方々が、「高円寺 本の街商店会」という新たな活動を始められました。

本を通して、言葉を大切にする町

本を通して、いさかいをなくす術を考える街

本を通して、相手のこころを思いやる気持ちをはぐくむ街

本の街商店会は、本を通した街づくりの三つの理念を高円寺で実現し、住んでいる人、商いをしている人、本を愛する人が誇りを持てる街にしていくことを目的に、その成果を世界に発信するために設立されました。

高円寺に増えつつある書店の情報を商店会ホームページやマップで発信していったり、様々な場所で「ひとはこ古本市」「本の即売会」、読書会やトークイベントなどを開くことで、本を売買したり、本を読む楽しみをどなたにも感じてもらえるような、本をテーマにしたエリアリノベーションを行います。

ほかにも、高円寺在住の方だけではなく、高円寺を好きな方、理念に共感してくれた遠方の方々にも入会していただけるような、本に関する様々な文化活動を行い、その情報発信をしていきます。これらの活動とその情報発信をしていきます。

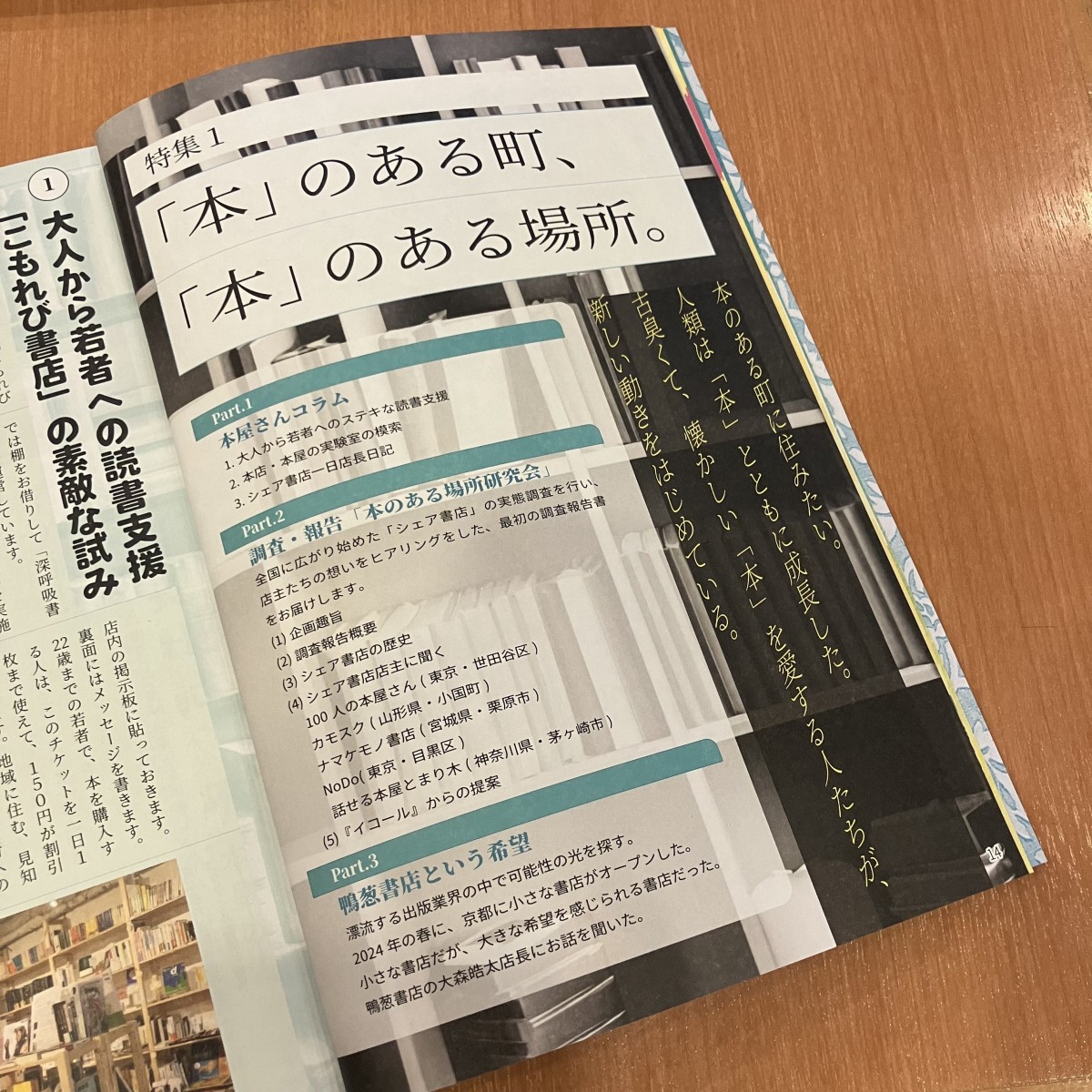

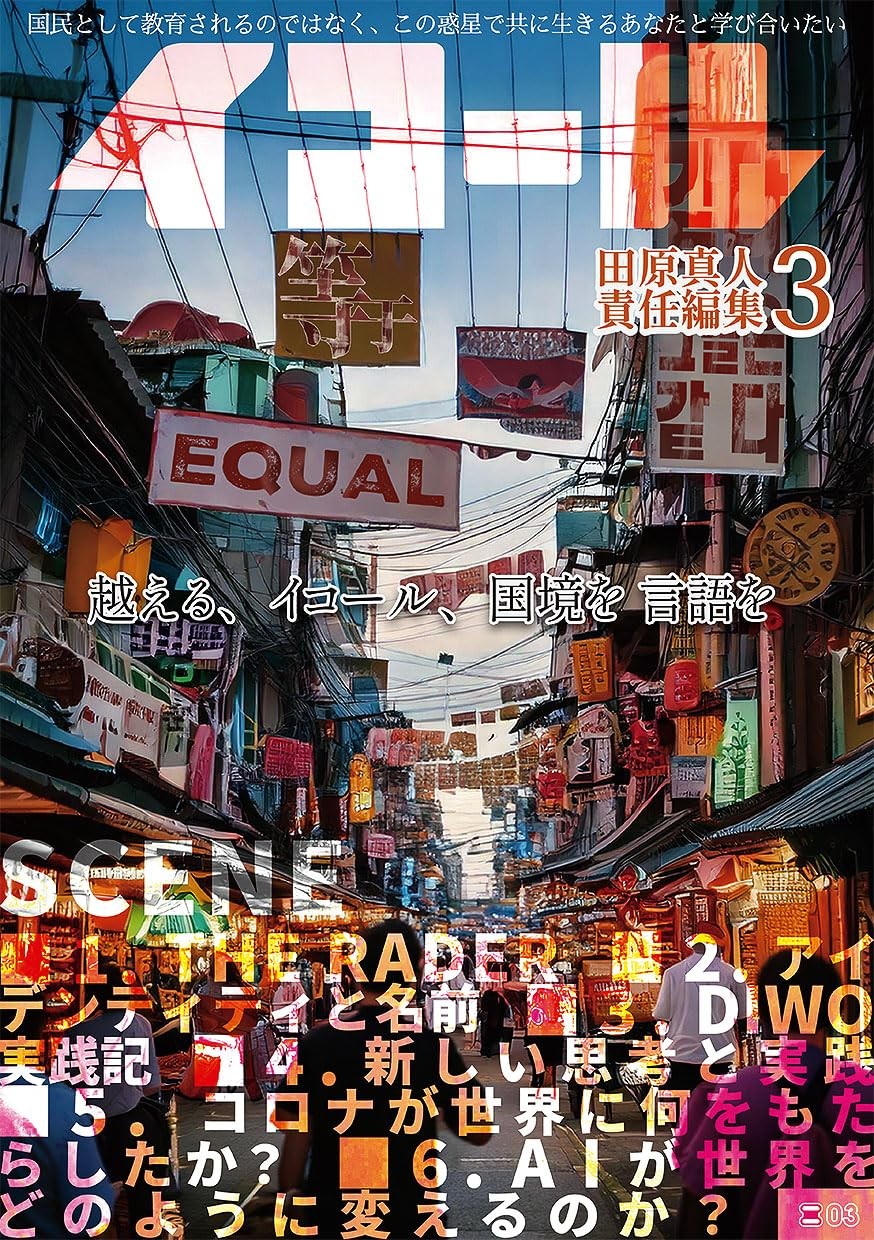

コミュニティ生成型雑誌『イコール』&ミニコミシリーズ 続々増殖中!

雑誌『イコール』は、橘川幸夫が2024年に創刊した、コミュニティ生成型の雑誌です。本のある場所研究会も、調査研究報告やインタビュー記事を寄稿しています。

昨年11月発売の、田原真人責任編集『イコール』3号は、日・韓・英・中国語併記の多言語マガジン。同時的に世界で起きている新しい動きを伝えて共有していきます。今号の特集は、コロナ禍は何をしたか。そして生成AIの可能性を探ります。

昨年12月発売の、橘川幸夫責任編集『イコール』最新4号では、戦後社会の出版構造が崩壊しつつあるなか、新しい時代に向けて模索するさまざまな現場からの声をお届けします。

『イコール』本誌より小規模なミニコミとして、『ロコール』『ハコール』(いろはにほへと順のコードネームです)なども続々増殖中!

各地のシェア型書店の「深呼吸書店」を訪ねて、ぜひお手にとってみてください(Amazonや一般書店でも購入可)。

シェア型書店のオーナーさん、棚主さん、その他小売店舗を運営されている方向けの卸販売も行っています。お取り扱い希望の方は、イコール編集部info@equal-mag.jpまでご連絡ください。

本のある場所研究会 アカウント

研究会の最新情報はnoteやXでも発信しています。ぜひフォローしてください。「本のある場所」にまつわる調査研究やイベントを一緒に企画・運営するメンバーも募集中です。

メールアドレス BookResearch@equal-mag.jp

(執筆:鈴木悠平)

すでに登録済みの方は こちら